契诃夫的《醋栗》,故事里没有惊天动地的悲剧,只有一个叫尼古拉的人,用尽一生追逐一颗酸掉牙的醋栗,一个本来平庸的人为了追求个人幸福而丧失所有优秀品质。读到最后会突然惊觉:原来我们很多人,都在过着这样“看似满足,实则窒息”的日子。

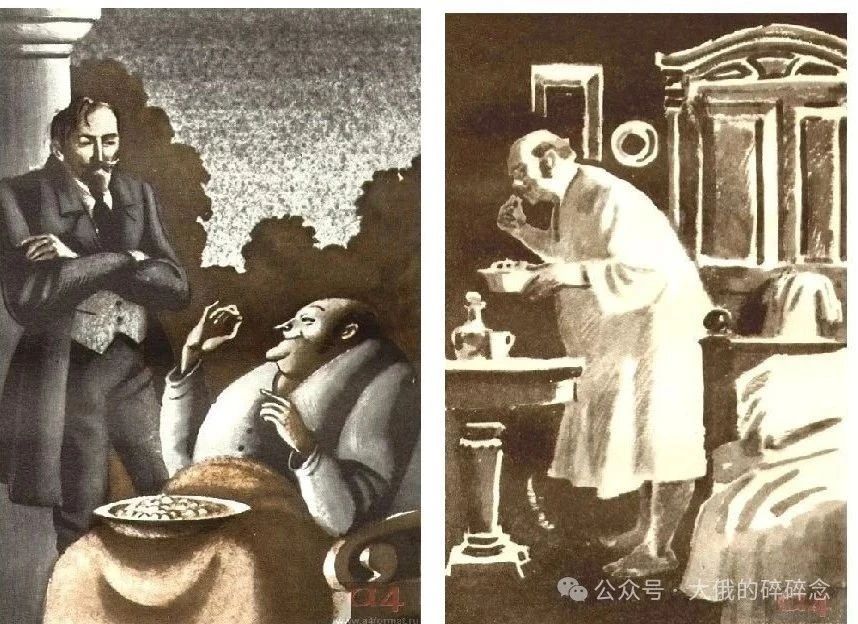

尼古拉是个普通的职员,一辈子省吃俭用:穿带补丁的外套,喝最便宜的茶,连笔尖磨秃了都舍不得换。别人笑他抠门,他却偷偷藏着一个梦想——买一座带醋栗树的庄园。

这执念有多深?他给弟弟写信,三句话不离“醋栗”;路过水果店,盯着醋栗的眼神像盯着稀世珍宝;甚至在梦里,都在数庄园里的醋栗果实。为了这个目标,他娶了个有钱的寡妇,把人家的财产榨干后就冷暴力;对亲戚朋友更是一毛不拔,活成了大家眼里的“守财奴”。

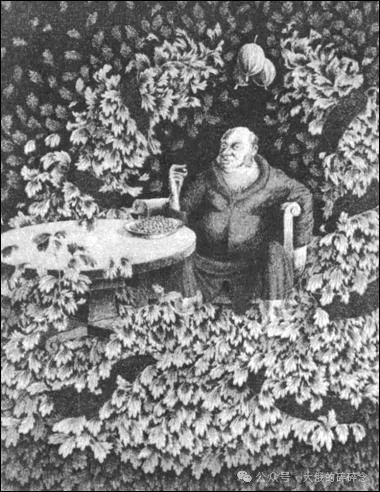

终于,十年后他如愿买下庄园,亲手栽下醋栗树。当第一颗青黄色的果子成熟时,他摘下一颗塞进嘴里,眯着眼说:“真甜啊。” 可弟弟在旁边看得清楚——那果子酸得发涩,根本算不上好吃。

看到这突然恍然大悟:尼古拉追逐的哪里是醋栗?他只是给自己找了个“人生目标”的幌子,用“等待甜果”的期待,熬过了那些不敢面对的空虚。就像有人把“买房”当信仰,有人把“升职”当救赎,以为抓住某个东西,就能填补心里的洞,却忘了问自己:这真的是你想要的吗?

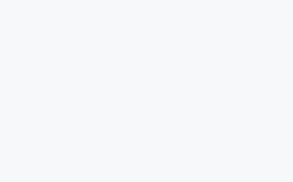

尼古拉搬进庄园后,彻底变成了另一个人。以前省吃俭用的他,开始养肥猪、喝好酒,每天坐在廊下晒太阳,看着醋栗树傻笑。他不再关心外面的世界,对穷人的苦难视而不见,甚至觉得“人就该分三六九等,我过得好,是因为我配”。

弟弟去看他时,撞见一个佃农的孩子在哭,因为尼古拉的狗咬伤了他。尼古拉却轻描淡写地说:“小孩子皮实,咬一下没事,我家狗可是纯种的。” 那一刻,弟弟突然明白:哥哥追求的“幸福”,是建立在对他人的冷漠上的;他精心打造的“庄园”,其实是个困住自己的牢笼。

这太像现实里的某些时刻了:有人攒够钱买了豪车,却每天焦虑停车费;有人拼命爬上高位,却发现自己成了曾经讨厌的“官僚”;有人把“安稳”当终极目标,却在日复一日的重复里,慢慢磨掉了眼里的光。我们总以为“得到了就会幸福”,却没料到那些“如愿以偿”,可能是另一种形式的“画地为牢”。

故事的结尾,弟弟在雨夜失眠,想起哥哥吃醋栗时满足的样子,突然感到一阵恐惧。他说:“幸福的人是可怕的,因为他们很容易对别人的苦难视而不见。” 契诃夫没有批判尼古拉,他只是用一个近乎荒诞的细节,戳破了“精致利己”的真相——当一个人把所有精力都用来追逐“自己的小幸福”,就会慢慢失去对世界的感知力,变成一个麻木的、封闭的“套中人”。

但他也留了一丝温暖。弟弟在结尾说:“我们要不停地做好事,要清醒地活着,要睁大眼睛看世界。” 这或许就是《醋栗》的意义:它不是让我们放弃对“美好”的追求,而是提醒我们——真正的幸福,不该是紧闭门窗的“独自甜蜜”,而应该是带着对世界的善意,在清醒中感受生活的五味杂陈。

就像那颗醋栗,其实酸中带涩才是它本来的味道。如果为了追求“甜”,硬是把它捂成自己想象的样子,最后得到的,不过是一颗失真的、失去本味的果子。生活也是如此,有苦有甜,有遗憾有满足,才是真实的模样。

身边那些“尼古拉式”的瞬间:为了攒钱拒绝朋友的聚餐,为了稳定放弃喜欢的工作,为了“面子”硬撑着过不适合自己的生活……我们或许没在追逐醋栗,但可能在追逐别的“执念”。 《醋栗》最厉害的地方,就是用一个简单的故事,照出我们内心的“小算盘”。它像一面镜子,让我们看见:那些看似“无害”的小欲望,积累起来可能会变成吞噬生活的大黑洞。

欢迎加入老赵的AI工具羊毛群